前回からどんだけ間隔あいてるんだよって話ですが、ようやく重い腰を上げて再度学習を始めました。

postgresSQLはyumで入れた

PostgresSQLを最新のverにするかしないかを迷いましたが、今回はyumで入る物を利用しました。

最新の物にした方が新しい機能が使えたりといい事もあるのですが、yumで入る物ならセキュリティパッチもおそらく当てられているし、PostgresSQLを拡張して使う気は無いのでyumで入る物で十分です。

話がずれてしまいますが、postgresSQLはジオロケーションを使える様にしたり、add onと言っていいのか分かりませんが拡張が優れています。

正直に言うとこれを最新版にするかしないかで結構迷っていました。

おそらくherokuにupすると最新版になるので、verがずれて大丈夫かなという迷いがありました。

その一方、昔最新版を入れてかなり苦労したので、迷いました。

後はLaravelをインストールするだけ

laravelをインストールする為にcomposerを入れます。

composerはlinuxで言う所のyum、PHP版のyumみたいな物です。

composerを入れなくてもlaravelをインストールする事は出来ますが、足りないライブラリなどを教えてくれるので、入れておいた方がいいです。

composerを入れます

つまずいたという程では無いのですが、laravelを入れる時に最初ライブラリが足りないと言われたので、そのライブラリをインストールしてもなぜか同じ警告が出る。

処理を見ているとphpの5系をなぜか参照しようとしている箇所があったので、ググって見たので、下記の様にしてあげる事で回避出来ました。

これで7系のphpを参照してcomposerが入ります。

laravelを入れよう

composerを入れてあげたらいよいよlaravelのインストールです。

バージョンをつけてあげる事も出来る様ですが、今回はつけないで入れました。

で、また警告が出ました。

今回はPHPのメモリが足りないと怒られました。

ここはphp.iniをでサクっとメモリの量を上げてあげれば解決です。

数分でlaravelアプリが出来ます。

今回はherokuに最終的にアップしたいので、使うDBをpostgresSQLにしてあげます。

これは非常に簡単でlaravel内の.envというファイルのDB情報を変えてあげるだけです。

DBの接続情報自体はdatabase.phpというファイルにあるのですが、中を見ると.envの情報を参照するよと書いてあるので、.envの情報を変えてあげるだけでOKです。

ちゃんと接続出来たか確かめたいので、下記のコマンドを実行してあげます。

ここで特にエラーが出なければちゃんとDBに接続出来ています。

後はlaravelの初期画面を見たい。

ここで結構苦戦してphpの簡易サーバを使えばすぐ見れるとの事でしたが、vagrantを使用しているので、色々試しましたが見れません。

一段飛び越えてnginxで直接見ることにしました。

それでも権限やら色々とありましたが、エラーログや検索を駆使して表示される様になりました。

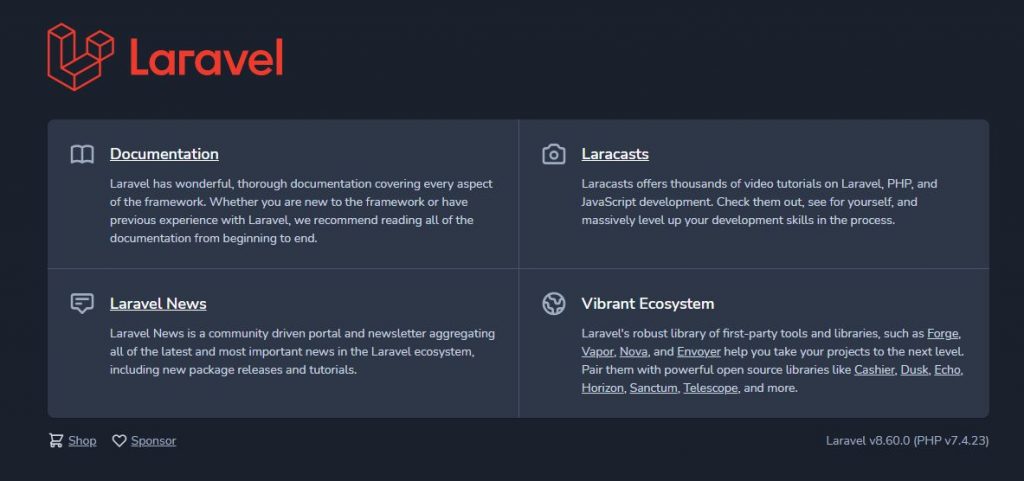

なんかlaravel8で画面が変わったらしい。

確かに検索したサイトではもっと爽やかな感じだった。

まぁとりあえず表示されたので、一安心です。

コメント